味噌や醤油、魚醤などの発酵食品や、チーズや生ハムなどの熟成を伴う食品は、グルタミン酸が豊富に含まれています。これらの食品は、大豆や魚介類、乳、食肉などの原料に含まれるタンパク質が、発酵・熟成の過程で分解されることにより、グルタミン酸が増え、うま味が増しています。

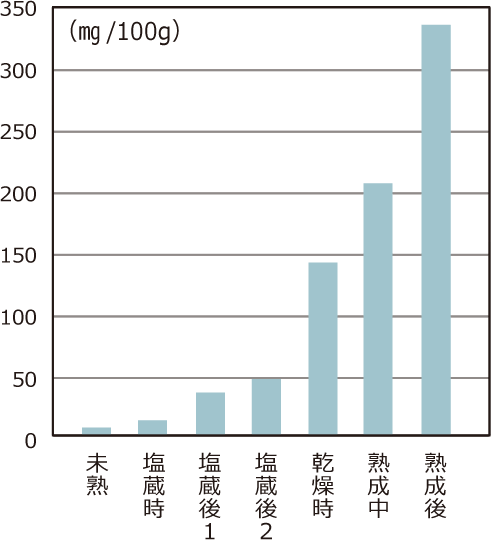

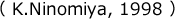

たとえば生ハムの場合、豚のもも肉を塩漬けし、乾燥させて丹念に熟成させますが、このあいだにグルタミン酸の量は約 50 倍にもなります。また、チェダーチーズやパルミジャーノ・レッジャーノなどの長期熟成タイプのチーズは、発酵・熟成の過程で乳中のタンパク質が分解され、グルタミン酸が大幅に増加しています。

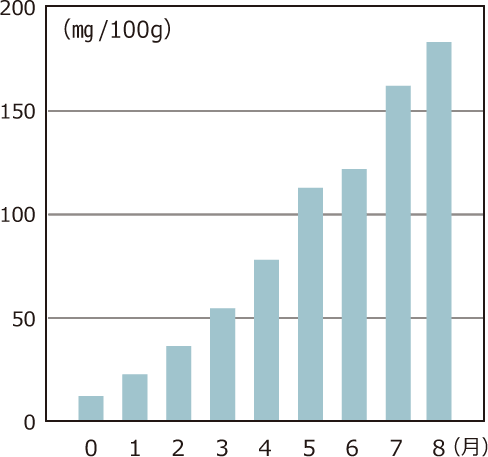

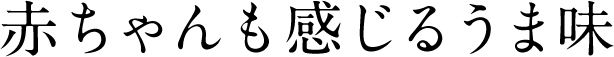

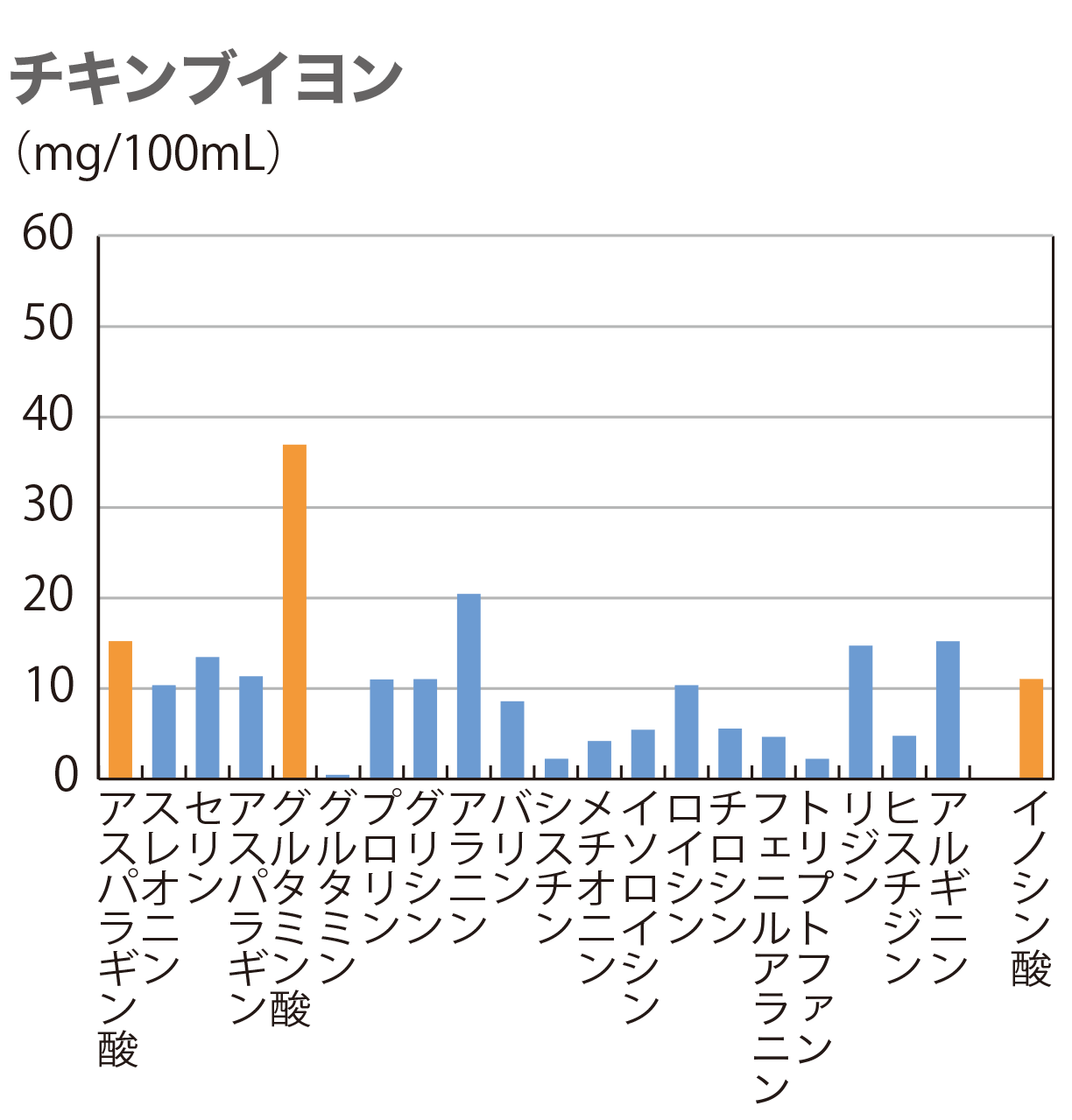

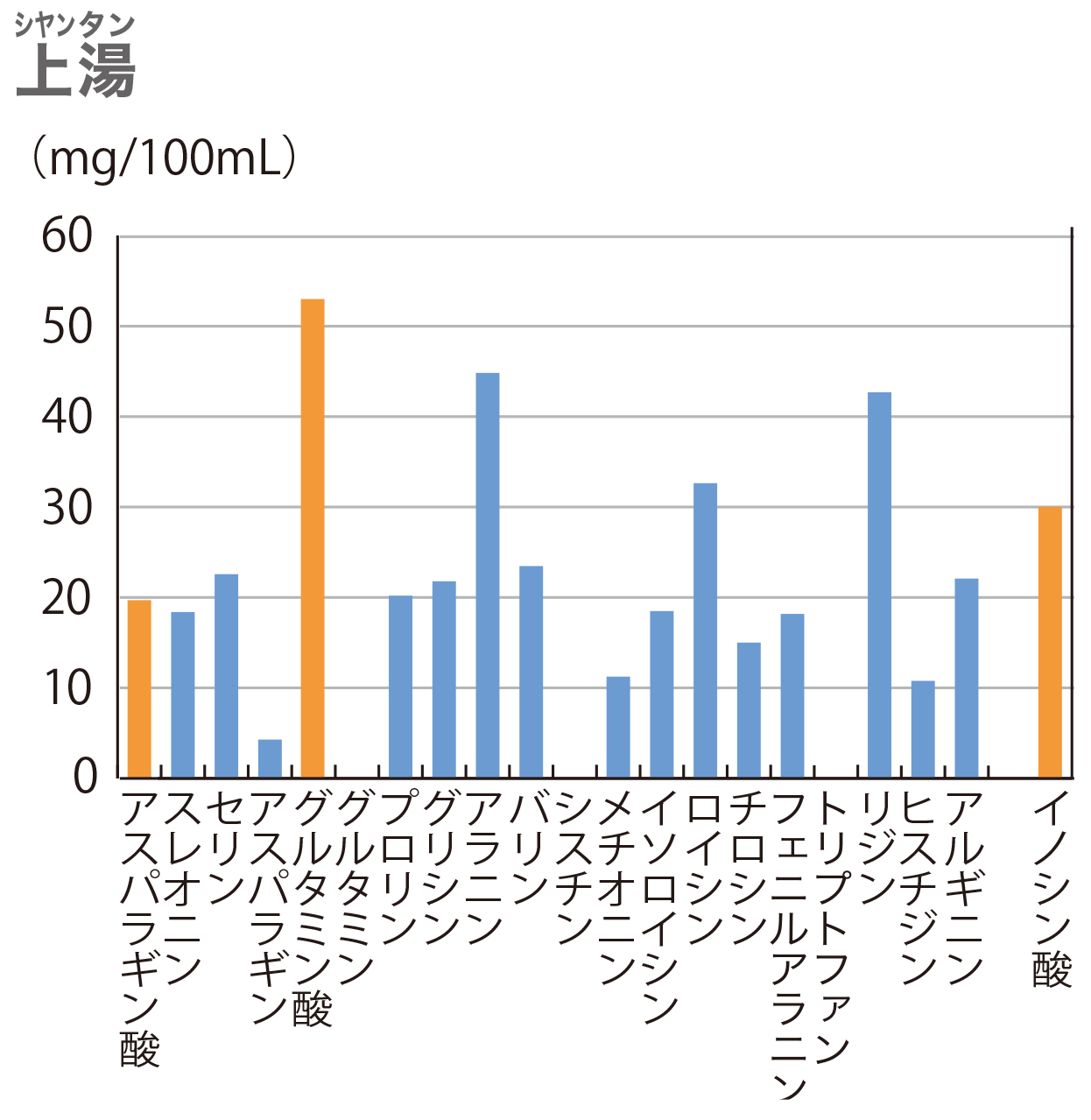

タンパク質は、20 種類のアミノ酸が長くつながりあうことにより構成されています。食品中のアミノ酸のなかでもっとも多く含まれているのがグルタミン酸であり、肉や魚などのタンパク質を構成しているアミノ酸の約15 パーセントを占めています。

タンパク質そのものは味がありません。タンパク質が分解され、つながりあっていたアミノ酸がバラバラの状態になることにより、はじめて味が感じられるようになります。このバラバラの状態のアミノ酸を「遊離アミノ酸」といいます(本書では「遊離グルタミン酸」をすべて「グルタミン酸」として記載しています)。

なお、遊離アミノ酸は、うま味をもつグルタミン酸やアスパラギン酸のほかにも、グリシンやアラニンなどの甘味をもつもの、ロイシンやバリンなど苦味をもつものがあります。